„Die Universität zu Altdorf“ – Vortrag

Entstehung, Blüte und Ende einer fränkischen Universität – Semestervortrag von AH Joachim Lukas

Eines der wichtigsten Ereignisse der Nürnberger Verbindungen ist der Thomastag – auch die Erlanger AMV feiert alljährlich am Samstag vor dem Weihnachtsfest den sog. Thomaskonvent und die dazugehörende Kneipe.

Im 17. Jahrhundert wandelte sich das Fest zu Ehren des Kirchenheiligen Thomas: Die Studenten der reichsstädtischen Universität in Altdorf kamen am letzten Sonntag vor Weihnachten per Kutsche oder zu Fuß nach Nürnberg, um hier ihre Weihnachtseinkäufe zu machen und anschließend in der freien Reichsstadt zu feiern, bevor sie über Weihnachten nach Hause fuhren.

Als 1806 die angesehene Nürnberger Universität in Altdorf aufgelöst wurde, übernahmen die Studenten der 1743 gegründeten Universität Erlangen (heute: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) die Tradition des Thomastages.

Jedoch nicht der Thomastag, sondern die wechselvolle Geschichte der einstigen Nürnberger Universität stand im Mittelpunkt des Semestervortrags.

Ihre höchste Bedeutung erreichte die „Freie Reichsstadt“ Nürnberg in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts – doch erst als in Nürnberg die Reformation eingeführt worden war, wurde 1526 im ehemaligen, nun säkularisierten Egidienkloster ein Gymnasium gegründet.

Doch trotz guter Lehrer kam die Schule nicht recht in Gang, so dass man die Gelehrten trotz großzügiger Bezahlung nicht halten konnte. Auch nahmen die Schülerzahlen immer mehr ab, obwohl die Reichsstadt reichliche Stipendien für den gebührenfreien Besuch des Gymnasiums vergab.

Man überlegte, wie dem Mißstand aufgeholfen werden konnte und kam auf die Idee, die Anstalt aufs Land zu verlagern, damit die Schüler nicht durch das abwechslungsreiche Leben in der „Großstadt“ abgelenkt würden.

Gymnasium

Man entschloss sich, die Schule nach Altdorf zu verlegen und kaufte in der Silbergasse mehrere Anwesen auf, wo man am 30. September 1571 den Grundstein für das neue Gymnasium legte – 1573 wurde der Südflügel und 1575 der Westflügel fertig gestellt. Am 29. Juni 1575 wurde das Gymnasium dann feierlich eröffnet.

An Fächern wurde eine breite Palette angeboten: Theologie, Geschichte,

Mathematik, Zivilrecht und Rhetorik.

Akademie

Das neue Gymnasium lief gut an, und die Schülerzahl wuchs rasch – so erhob 1578 Kaiser Rudolph II. die Anstalt zur Akademie. Damit erhielt Altdorf das Recht, die akademischen Titel Baccalaureus und Magister der Freien Künste und der Philosophie zu verleihen.

Gleichzeitig mit der Eröffnung der Akademie 1580 wurde das dritte Gebäude, der Ostflügel des Universitätskomplexes errichtet.

Universität

Trotz der Beschränkungen des Kaisers etablierte sich in den Jahren nach

1580 in Altdorf faktisch und nicht „de jure“ auch noch eine

juristische, medizinische und theologische Fakultät – die

Nürnberger strebten jedoch eine Volluniversität an. Am 3. Oktober

1622 unterzeichnete schließlich Kaiser Ferdinand II. in Wien die

Stiftungsurkunde für die reichsstädtische Nürnberger

Universität in Altdorf. Damit war die Altdorfer Schule den

Universitäten in Köln, Wien, Tübingen, Freiburg, Ingolstadt und

Straßburg gleichgestellt. Es durften nun zusätzlich die akademischen

Grade eines Lizentiaten und eines Doktors für die philosophische, die

medizinische und die juristische Fakultät vergeben werden. Nur den

Theologen hatte der Kaiser das Promotionsrecht zunächst verweigert. Erst

am 10. Dezember 1696 dehnte Kaiser Leopold in Wien das Promotionsprivileg

auch auf die Theologische Fakultät aus.

Juristische Fakultät

Wichtig und bahnbrechend – nicht nur für Nürnberg, sondern auch für das ganze Reich – war die Arbeit der juristischen Fakultät. Altdorf war wohl eine der ersten Universitäten, die sich über das Zivilrecht hinaus mit dem öffentlichen Recht und damit mit dem Staats-, dem Lehns-, dem Polizei- und naturgemäß auch mit dem reichsstädtischen Recht befasste. Aufgrund der konfessionellen Meinungsverschiedenheiten musste man sich zudem mit dem kanonischen Recht auseinandersetzen.

Im 17. Jahrhundert war die Arbeit dieser Fakultät für Kaiser und

Reich sehr wichtig. Als Gutachter und Obergutachter im ganzen Reich hoch

geschätzt, bediente sich selbstverständlich auch der Rat von

Nürnberg dieser Professoren, wenn es um die Schlichtung von Konflikten mit

anderen Landesherren oder Parteien ging, zumal die Stadt immer versuchte, mehr

durch Verhandlungen, als durch kriegerische Auseinandersetzungen, Probleme aus

der Welt zu schaffen.

Theologische Fakultät

Die wichtigste Fakultät für Nürnberg dürfte aber die

Theologische gewesen sein. Obwohl man bereits 1524 die Reformation

einführte, steuerte der Rat der Stadt in der Theologie einen sehr

vorsichtigen Kurs, immer bemüht, auch in Glaubensfragen das benachbarte

katholische Kurfürstentum und die Fürstbistümer nicht zu

provozieren. So entwickelte sich in Altdorf eine gemäßigte und nicht

starr orthodoxe lutherische Theologie, die auch außerhalb der

Landesgrenzen starke Beachtung fand und schon bald von einem Hauch von

Aufklärung getragen wurde.

Medizinische Fakultät

Nicht durch spektakuläre Heilerfolge, sondern durch naturwissenschaftliche Leistungen und Erkenntnisse erregte die medizinische Fakultät Aufsehen. Bereits 1626 wird ein botanischer Garten zur Züchtung von Heilpflanzen angelegt und bis 1656 zum größten seiner Zeit ausgebaut.

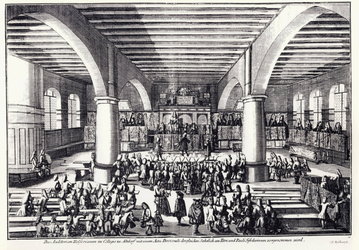

Im Jahre 1650 wird im Ostflügel ein anatomisches Theater mit Bildern,

Skeletten und Präparaten eingerichtet, wie es nur wenige Universitäten

im Reich vorweisen konnten.

Die bahnbrechendste Tat dieser Fakultät aber war die Errichtung eines chemischen Laboratoriums im Jahr 1682. Das Laboratorium war wohl das größte und bedeutendste der damaligen Zeit und auf Grund seiner massiven Sandsteinquaderbauweise, auch das sicherste.

Die Chirurgie wird erst Anfang des 18. Jahrhunderts in Altdorf heimisch.

Die dazu notwendige Klinik entsteht in Anfängen 1787 und hatte in dem

kleinen Altdorf wegen der zu geringen Bevölkerung keine große Chance,

da zu wenig Patienten zur Verfügung standen.

Philosophische Fakultät

Die vierte, die philosophische Fakultät musste alles abdecken, was in den anderen Fakultäten nicht gelehrt wurde. So waren in dieser Fakultät die Sprachen genauso angesiedelt, wie Mathematik und Physik, auch Geschichte, Geographie und Astronomie wurden hier gelehrt.

1651 bekam die Universität ein astronomisches Observatorium, das 1711 zu einer neuen Sternwarte ausgebaut wurde. Die Aufbauten auf dem Dach des Mittelbaues existieren heute nicht mehr.

Etwas mager war das Angebot der modernen Sprachen. Man bot nur italienisch und französisch an und das nicht immer. So errang die philosophische Fakultät auch nie die Bedeutung der anderen drei Bereiche.

Personalia

Der berühmteste Professor war sicherlich der Mathematiker Johann Prätorius, der ab 1576 in Altdorf las und der Akademie bis zu seinem Tode im Jahr 1616 treu blieb. Er erfand die Wasserwaage und den Messtisch.

Auch über berühmte Studenten in Altdorf soll noch einiges gesagt werden.

An erster Stelle, Albertus von Waldstein, der sich als 15-jähriger, noch zur Zeit der Akademie, am 29. August 1599 zum Wintersemester einschrieb. Doch sein Aufenthalt in Altdorf war nur kurz. Er beteiligte sich an studentischen Ausschreitungen und Raufereien mit tödlichem Ausgang. Bereits nach acht Monaten verließ der spätere Feldherr Altdorf freiwillig und wenig rühmlich, weil ihm sonst seitens des Rates und des Rektors die Relegation gedroht hätte.

Der wissenschaftlich bedeutendste Student dürfte Gottfried Wilhelm Leibniz gewesen sein, der zwar in Leipzig studierte. den man dort wegen seiner Jugend nicht zur Promotion zuließ. Er erwarb im Jahr 1666, erst zwanzigjährig, das juristische Lizentiat. Die ihm sofort angetragene Professur in Altdorf schlug er jedoch aus.

Ebenfalls in Altdorf studierte der in Nürnberg geborene Kirchenmusiker Johann Pachelbel, dessen Kanon in D-Dur weltberühmt ist.

Das Ende

Als Nürnberg 1806 vom Königreich Bayern übernommen wurde, hatte die Stadt hohe Schulden – wegen der finanziellen Verhältnisse konnte man sich eigentlich keine Universität mehr leisten.

Und der nun zuständige Minister Montgelas strebte eine Zentraluniversität in München an, die alle Bereiche abdecken sollte. So wurde die Universität am 25. September 1809 per Dekret aufgehoben. Der frankenfeindliche Montgelas versuchte, auch die Erlanger Universität zu schließen, was ihm jedoch aus kirchenpolitischen Gründen nicht gelang.

Mitte des letzten Jahrhunderts wurde die Universität mit einigen Fakultäten von Erlangen auch auf Nürnberg ausgedehnt und heißt jetzt Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Die Gebäude der ehemaligen Universität gehören heute der evangelischen Diakonie, die dort ein Heim für behinderte Menschen unterhält.

Text und Bilder von Werner E.